アストンマーティンの発祥はモータースポーツから…デザインセミナー開催[MJ]

アストンマーティンジャパンはF1日本グランプリ開催に先立ち、一部メディアに向けてF1チームアンバサダーのペドロ・デラ・ロサ氏による日本グランプリの展望と、アストンマーティンチーフ・クリエイティブ・オフィサーのマレク・ライヒマンによるデザインセミナーを開催した。

〇文・写真:内田俊一 写真:アストンマーティン

INDEX

準備万端の鈴鹿でポイント獲得

F1第17戦日本グランプリは9月24日、鈴鹿サーキットで開催された。

優勝はレッドブルレーシングのM.フェルスタッペン、2位はマクラーレンのL.ノリスで、アストンマーティンはF.アロンソが8位でポイントを獲得。

第16戦のシンガポールグランプリでは今シーズン初めてポイント獲得ができなかったので、雪辱を果たしたことになる。

今回来日したアンバサダーのペドロ・デ・ラ・ロサ氏は元F1ドライバーであるが、日本においても馴染みは深く、1995年からしばらくは全日本F3選手権に参戦していた。

今回の来日でも、「3年間日本に住みそこで経験を積んだおかげでF1に参戦できることができました。

日本に戻ってくる度に自宅に帰ってきた雰囲気です」とコメントし、親日家であることが伺えた。

そしてシンガポールグランプリを振り返り、

「難しいレースで、今回は今シーズン初めてポイントを稼げなかったレースでした。クルマの技術的な課題だけでなくピットストップでいくつかのミスもありました。

しかしそういうミスを繰り返すことはないでしょう。そうして日本グランブリは絶対にポイントを獲得したい、今後につなげていきたい」と述べ、それが実現できたことになる。

また、全日本F3選手権で戦った経験を受け、「鈴鹿はシンガポールとは全く違い、高速サーキットで非常に難しいコースです。クルマも鈴鹿に合わせたセッティングとし、またシミュレーターも使って鈴鹿の高速のコーナー等をシミュレーションしていますので、鈴鹿の準備はできています」と述べた。

110年の歴史はモータースポーツから始まった

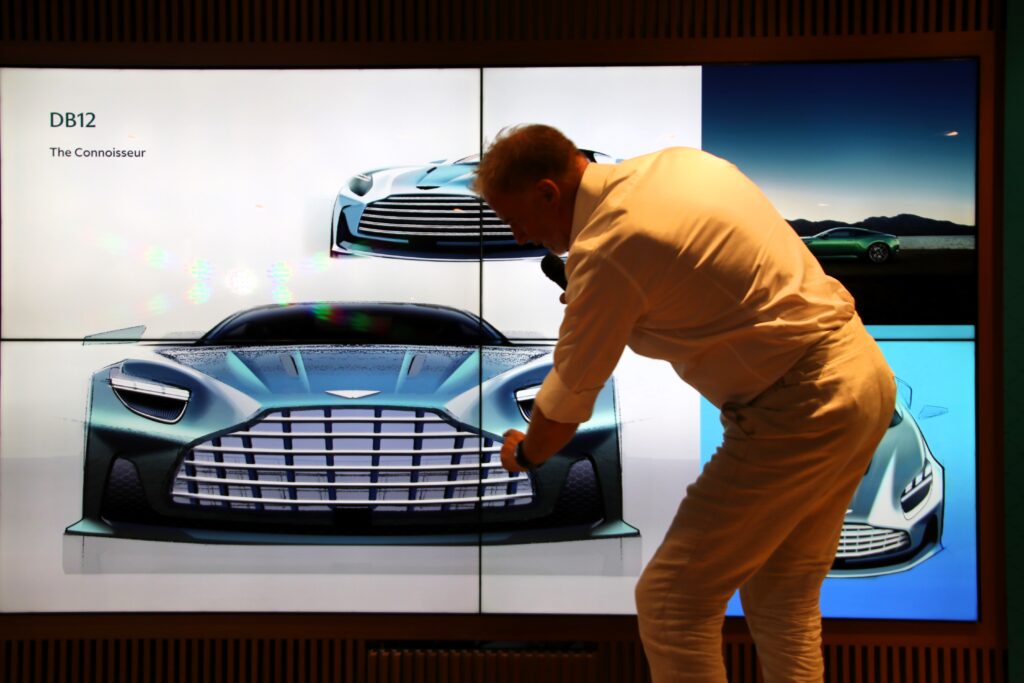

ここからはマレク・ライヒマン氏によるデザインセミナーだ。

アストンマーティンがどのようにデザインされているのか、また、現在のラインナップはどうかなど詳細に語られた。

そもそもアストンマーティンは1913年に“アストンヒルクライム”に出場することが大きな目的で、ロバート・バムフォードとライオネル・マーティンによって生まれた。

「その名前はライオネル・マーティンの妻が思い付いたんです。アストンマーティンであれば、電話帳の最初に来るでしょう。でもバンフォードマーティンだとAの下に来てしまうわけですよね。そうしてアストンマーティンという社名になったんです」とその歴史を振り返る。

因みにライヒマン氏によると、そのグリルにも意味があるという。「アストンマーティンのフロントグリルの形状(グリル上部のラインからヘッドライト下に繋がる形状)がアストンヒルクライムのコースと同じなんです」とエピソードを披露。

そうして始まったアストンマーティンは110年の歴史を刻む老舗メーカーともいえる。

この間約11万台しか生産しておらず、かつ、現存はそのうちの95%から96%ほどだといわれ、それだけ大切に、かつ、重要なクルマとして認識されているのだ。

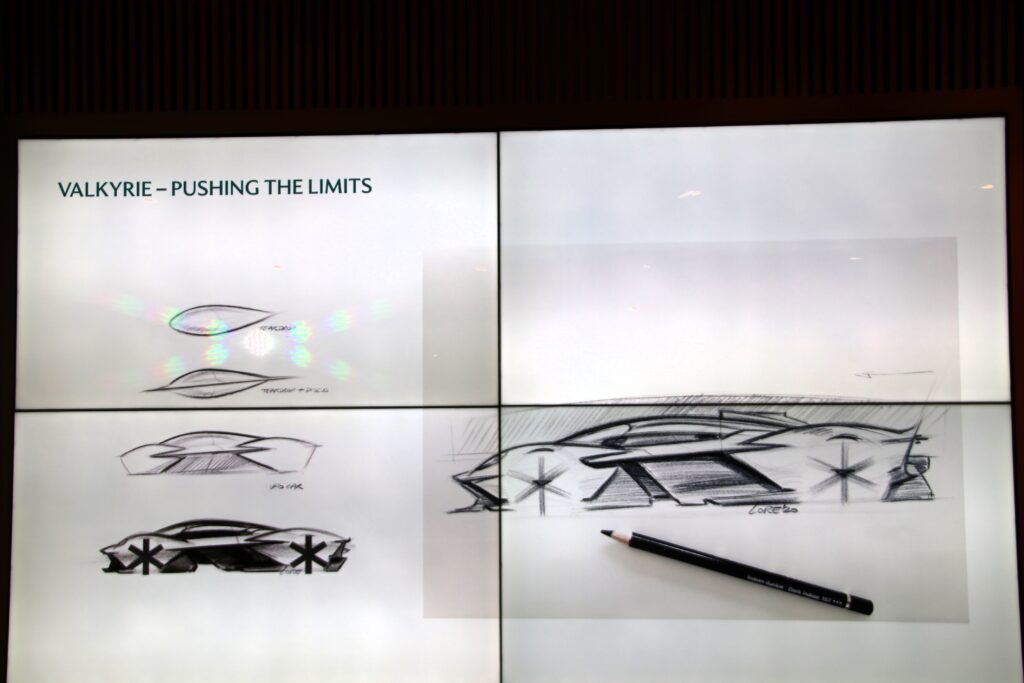

ハンドスケッチの重要性

そんなアストンマーティンのデザインはまずハンドスケッチから始まるとライヒマン氏。

近年はPC上で仕上げていく傾向にあるが、アストンマーティンではそうではないというのだ。

その理由は、「これが一番早いから。例えばタクシーの移動中の10分くらいでもスケッチができますよね。ですから私も自分の部下もハンドスケッチをしています」とのこと。

もちろんPCも使うのだろうが、何となくペンを握って手を動かすことで思いもよらないスケッチ(デザイナーたち曰く、手に神様が降りて来る)ができるのだろう。

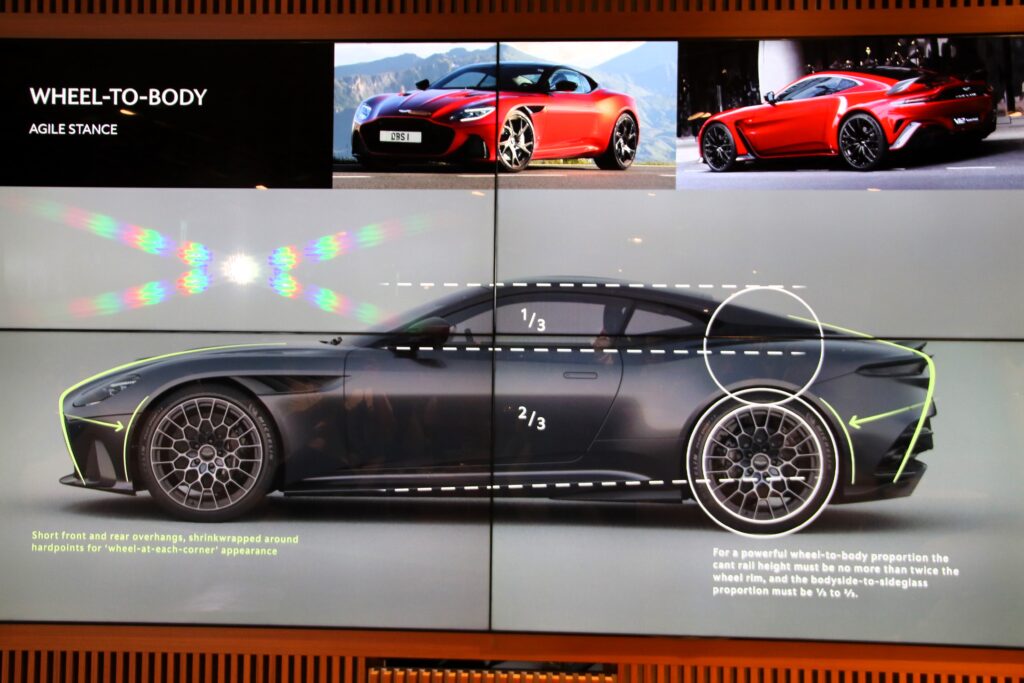

もうひとつアストンマーティンのデザインで重要なのは“黄金比”だという。

これは、古代ギリシアの数学者が最初に発案したといわれており、人間が最も美しいと感じる比率といわれている。近似値では“1:1.618”、“5:8”となる。

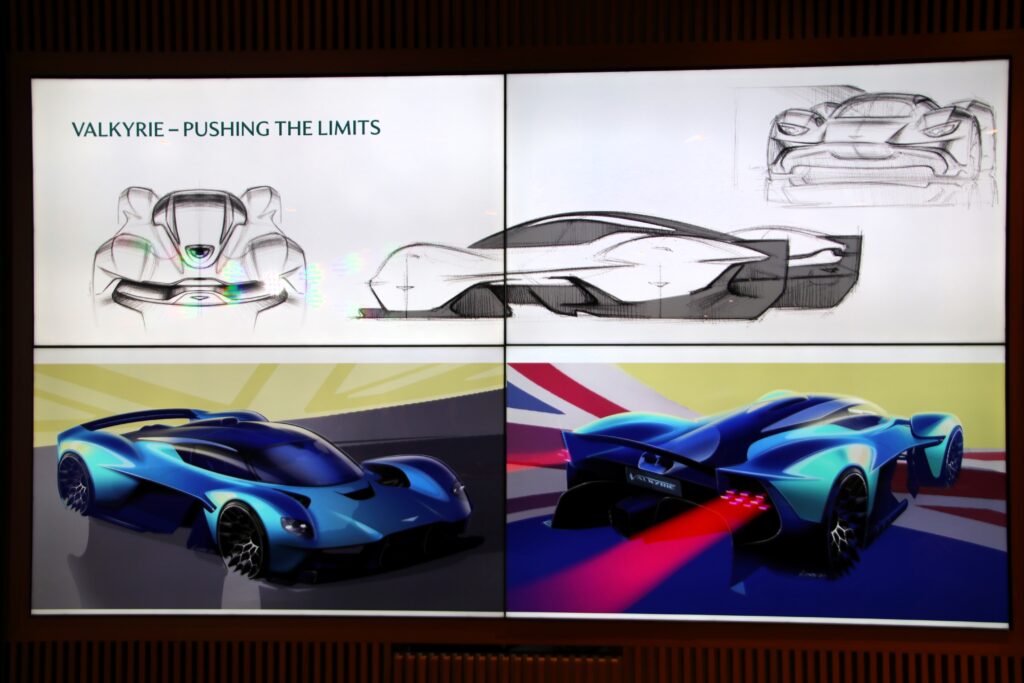

これがアストンマーティンのデザインにも取り入れられており、ライヒマン氏いわく、「おおよそ1/3:2/3。ヴァルキリーをはじめ多くのアストンマーティンのサイドはウインドウ部分とボディの部分がこの比率です」と説明。

さらにリアタイヤを2段に重ねるとこれも黄金比になるという。

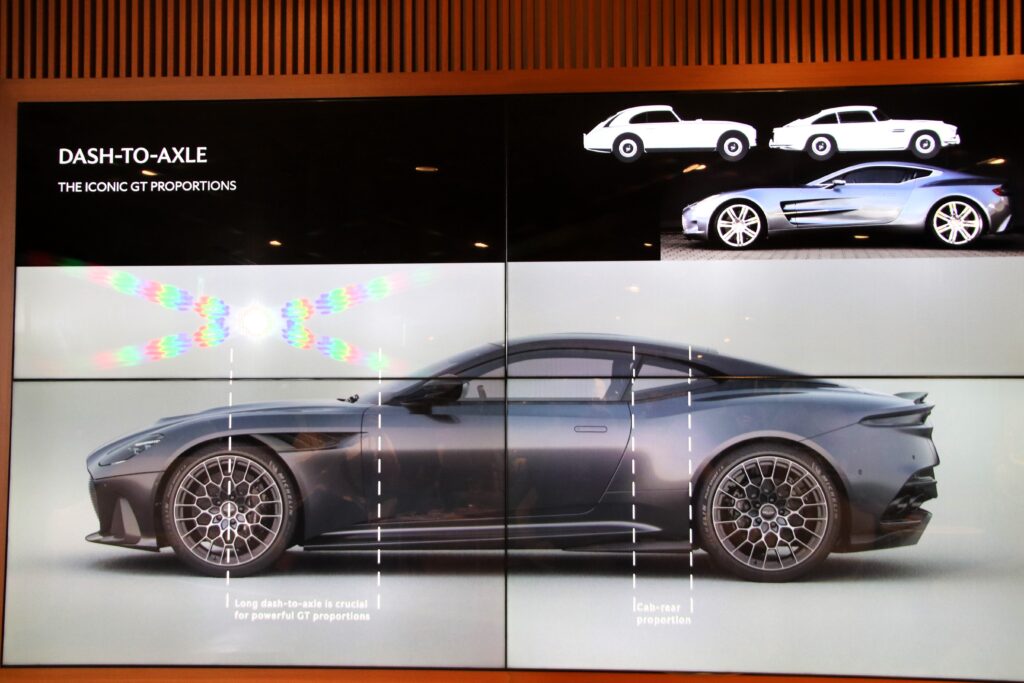

また、ダッシュtoアクスルも重要だ。

これはクルマ全体をエレガントに見せるデザイン手法で、フロントホイールの中心からドアの開口部(あるいはAピラーの付け根から垂直に地面に下ろした線までの距離)が長いことでそう見えるのだ。

因みにここが長いとフロントエンジンリアドライブ(FR)、短いとフロントエンジンフロントドライブ(FF)というおおよその区別にもなる。

多様化を図る

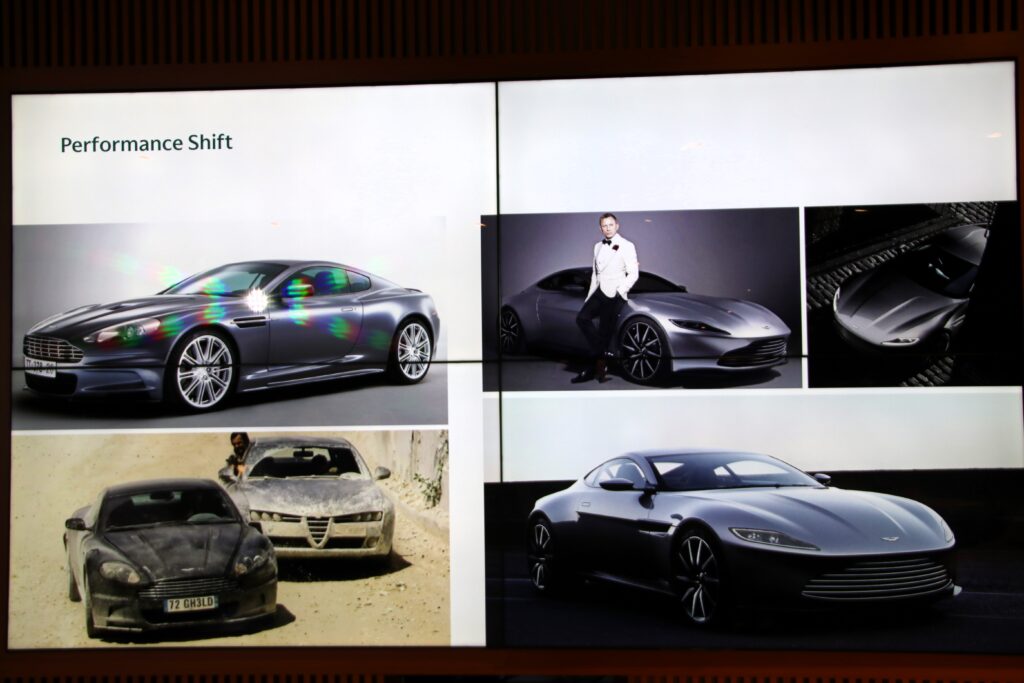

ここでライヒマン氏は、アストンマーティンとは切っても切れない映画、007の話題に映る。

「我々とジェームス・ボンドの関係は1964年から始まりました。その後数年間はBMWに浮気してしまいましたが、ジェームス・ボンドは我々の歴史の一部です。そしてDBSはジェームス・ボンドがアストンマーティに戻ってきた時のクルマです。非常に強力でアグレッシブ、高性能のクルマです」と説明。

そしてこのころからアストンマーティンは車種の方向性を多様化させていく。

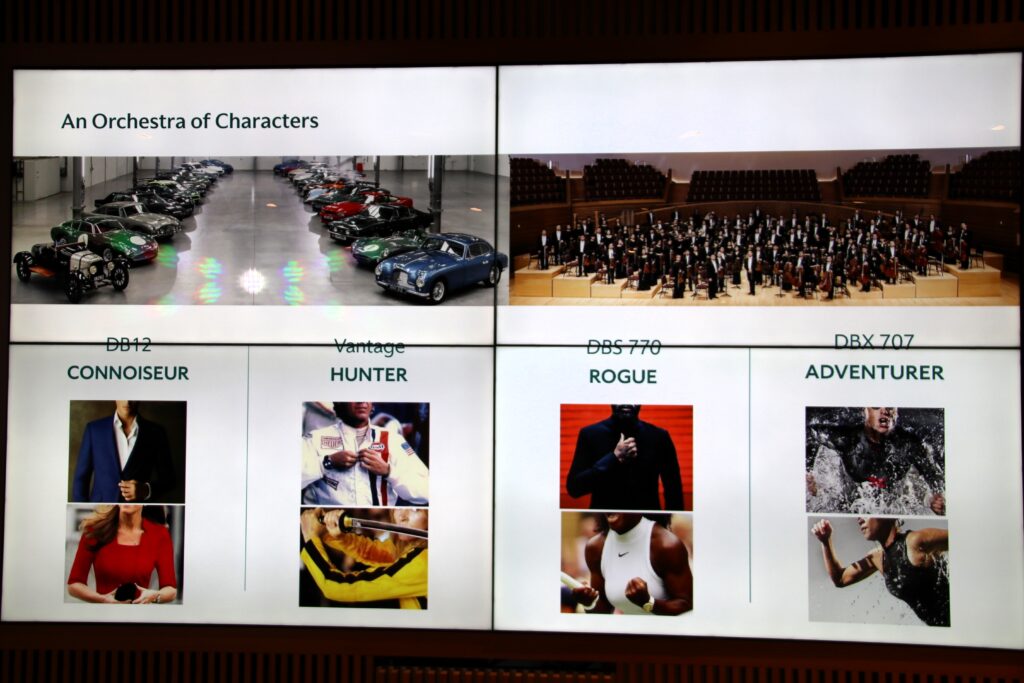

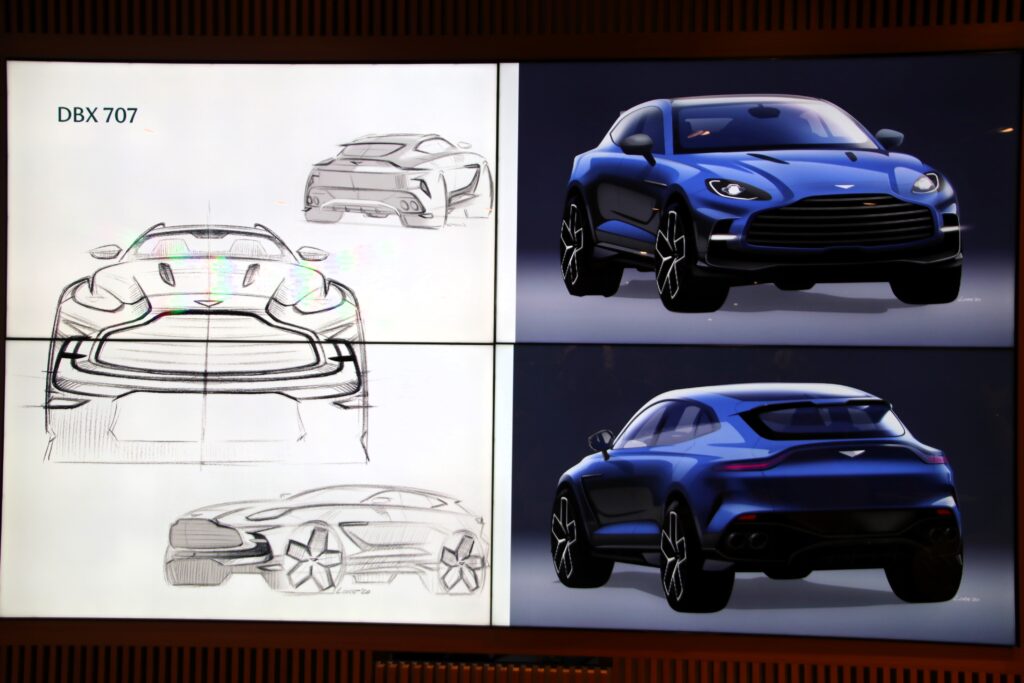

現在複数のラインナップを抱えるアストンマーティンの中で注目の1台はDBX-707だろう。その位置付けはアドベンチャラー、冒険家だ。

「これは日常的に使え、5名乗ることができる一方、707psを発揮するSUVです。この大型のグリルはアストンマーティン史上最大のグリルです。クルマの顔、大型のグリルが目立ちますよね。

しかしSUVにも関わらずDBXを一目見るだけでアストンマーティンということが分かります。そしてサーキットで走らせると、SUVではなくてスポーツカーとして非常にエキサイティングなクルマにもなるのです」と説明。

そして770psを誇るDBS770のポジショニングは、「“ローグ、悪役です”。多少エキセントリックなクルマで、アストンマーティンのリストの中では新しい方向性を持つ、非常にパワフルなクルマです。

デザインチームは、言葉を元にデザインを作るのですが、このクルマの場合は、“非常に強烈で存在感がある、運転のエモーション、感情”。このような言葉をベースにデザインを作り上げました」という。

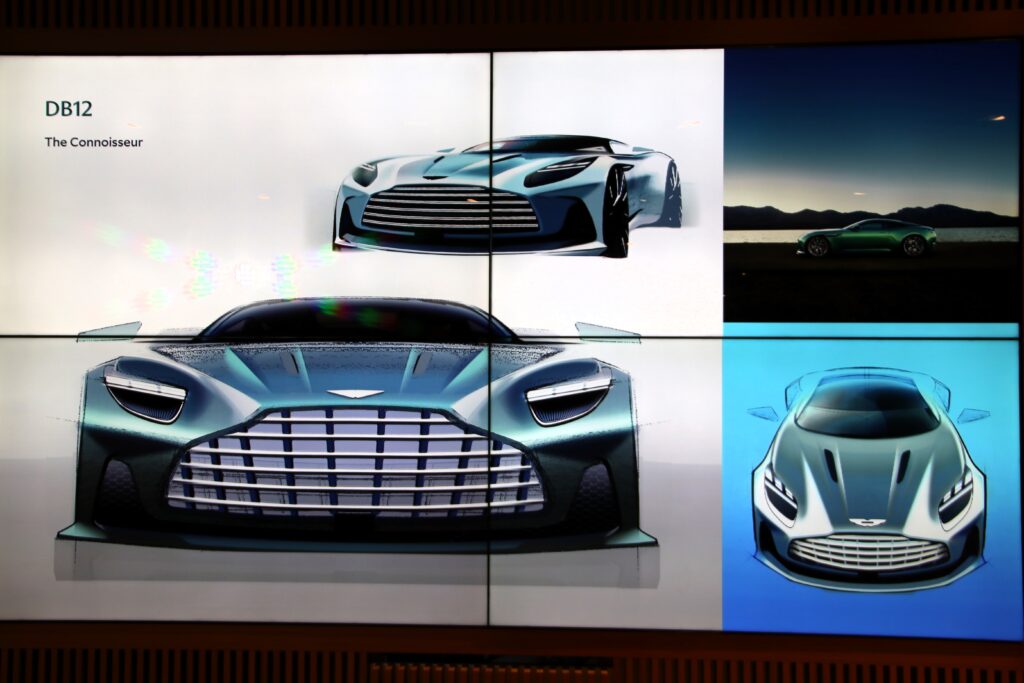

そのほか、DB12はエレガントなスポーツカーでありながら上品、そして馬力もある“通ごみ”のコニサー。

そしてヴァンテージは、ハンターとされ、「最もシンプルでピュアなラインを持っています。ホイールの上とルーフという2本のラインによってつくられています。これによってクルマが止まっていても動きが感じられるのです」とそれぞれのキャラクターについて説明した。

限界を超えて

「アストンマーティンは限界を超えるということも非常に重要です」とライヒマン氏。そこで説明されたのがヴァルキリーだ。これは「限界を超える我々の試み」とのこと。

「ヴァルキリーは軽量化の原理、エアロダイナミクスの理解が必要でした。150台限定の自然吸気のV型12気筒エンジンを搭載した公道走行可能なクルマです。大きなダウンフォースを生むボディとともに、コックピットはF1に限りなく近いフィーリングが得られます。私は194cmあるんですが、十分なスペースがキャビンにあります」と居住性も確保されていることを強調。

つまりパッケージングが重要なのだという。

そこには日本の知恵もあった。「日本で個人宅を訪れた時に非常に小さな家の中でパッケージングが為されていたのです。リビングルーム、キッチン、バスルームが効率的にレイアウトされていたので、それと同じことをヴァルキリーで試みたのです」とのこと。

また、ヴァルキリーはスペースシャトルエンジニアが設計した部分もある。「380km/hに達するクルマを作る場合、その速度でワイパーが機能しなければいけません。しかし曲面が強いフロントウィンドウなのでどうしてもワイパーがリフトしてしまい、ほとんどの自動車サブライヤーに断られました。

しかしスペースシャトルのワイパーを開発したエンジニアにお願いして380km/hでもしっかりと機能するようにしてもらえたのです。つまり、今の我々は従来の自動車メーカーでは作れないものを作っていることになります」と語る。

最後にライヒマン氏は、未来について話してくれた。

「電動化に関しても着々と進めています。これはデザイナーとして非常にエキサイティングな未来です。様々なデザイン上の制約が変わってきますよね。

V8やV12のエンジンは大きな塊でしたが、電動化することによってその制約がなくなるわけです。さらにバッテリーパックは様々なパッケージレイアウトができますのでエンジンと比べてデザインの自由度が上がるのです。

ただし、アストンマーティンの将来の電動車も美しさは変わりません。そこは決して変わることはないのです」と結んだ。

実際にアストンマーティンに乗ると、デザインはエレガントでありながら意外にも男っぽいクルマだ。

しかし近年ではその傾向は徐々に薄らぎ、洗練された印象が増しつつある。

それでもDBX707はサーキットで振り回しても十分に耐えうる走行性能と、何よりも楽しさが感じられるクルマだ。

ライヒマン氏がアストンマーティンの始まりはレースと公言するように、いまに至るまでどのクルマでもアストンマーティンはサーキットを忘れてはいない。

それはデザインも同じことで、止まっているときだけでなく、追い抜き走り去る姿をも美しく見せ、かつエアロダイナミクスを追求した機能美を持つデザインを纏っており、ライヒマン氏の言葉を信じるなら、将来も変わらないのだ。

モータージャーナリストレポート一覧 Vol.7/ジャパンモビリティショー2023特集