タイヤのサイズ変更は許容範囲が大切!車検に通らないサイズはどれくらい?

車のドレスアップの手法の一つに「タイヤサイズの変更」があります。

街中で大きいタイヤを履いた車をかっこよく見えて、自分の車でもやってみたいという方もいらっしゃるでしょう。

車のタイヤのサイズ変更には、見た目だけでなく機能面のメリットもあったりしますが、選択を誤ると車検に通らなくなってしまいます。

今回は車検におけるタイヤサイズの許容範囲を解説します。

関連記事:最低地上高とは?車検に通るために必要なポイントを解説します!

INDEX

タイヤのサイズを変えるのは違法か?

タイヤのサイズ変更は、法律で禁止されているわけではありません。しかし、安全な走行を確保するため、いくつかのルールが定められています。

そのため、自由にサイズを変更できるわけではなく、許容範囲内で変更する必要があります。

もし、許容範囲を超えて変更した場合、車検に通らなくなるだけでなく、車検に通らない状態で車を運転すると道路交通法違反となるため注意が必要です。

タイヤサイズの変更のやり方は2つしかない

タイヤサイズ変更の方法は、「インチアップ」と「インチダウン」の2種類があります。

それぞれ以下で説明します。

関連記事:タイヤの空気圧を点検する意味は?適正ではない場合に起こる危険性について

インチアップ

タイヤサイズの外径は変えずに、ホイールサイズを大きくすることです。通常は「タイヤのサイズ変更」というと、インチアップを指すことが多いです。

必然的に扁平率を下がることになります。

インチアップのメリット

インチアップの最大のメリットはドレスアップにより迫力ある車に見えることと言えるでしょう。タイヤの面積が減りホイールが強調され、見た目が引き締まったスポーティーな印象になります。

また、ハンドル操作に対しての反応が良くなるなど、運転性能も良くなります。

インチアップのデメリット

一方でデメリットとして、乗り心地が悪く感じてしまいます。路面状況が伝わりやすくなるため、不快に感じる場合もあるでしょう。

インチダウン

タイヤサイズの外径は変えずに、ホイールサイズを小さくすることです。必然的に扁平率は上がることになります。

インチダウンのメリット

タイヤ自体が安価で手に入る傾向にあります。また、タイヤが厚くなるので、乗り心地が良くなります。

インチダウンのデメリット

インチダウンのデメリットとしては運転性能が下がってしまうことが挙げられます。ハンドル操作が地面まで伝わりづらくなるためです。

車検に通るタイヤサイズの許容範囲

車検でのタイヤサイズの許容範囲としては、溝の深さ1.6mmまで、外径はサイズ表からマイナス3%〜プラス2%ほどと言えます。

しかし、溝が4mmで交換を推奨されているように、安全に運転できるかと車検に通るかは似ているようで若干のギャップがあります。

車検に通っても事故を起こしてしまっては意味がないので、メーカーの推奨する状態を維持できるよう定期的なメンテナンスを心がけましょう。

タイヤのサイズ変更のメリット

タイヤのサイズ変更を行なうことで得られるメリットには以下のようなものが挙げられます。

- 車全体のデザインや与える印象を変えることができる。

- 走行性のや乗り心地が向上する。

- 今乗っている車のタイヤが高額の場合、安価に抑えることができる。

ただし、あくまで車両指定のタイヤのサイズを基準としてください。

またタイヤサイズを変更する際には、ホイールも変える必要があることを頭に入れておきましょう。

タイヤの性能を理解し、タイヤを選ぶ

タイヤには、主に4つの役割があります。

- 車両・乗員の重量を支える

- 路面にエネルギーを伝え、車を動かしたり止めたりする

- 運転手の行きたい方向へ進行を変える

- 衝撃をやわらげる

安易に「かっこいいから」という理由で誤ったタイヤのサイズを変更すると、危険もありますので、これらの機能が損なわれない範囲で、ドレスアップを行うことが大切です。

また他にも、転がりやすさ、摩耗のしにくさ、乗り心地(衝撃吸収する力)、静粛性などの特徴を持つタイヤもあります。

タイヤの性能を理解し、求める性能バランスを考えて新しいタイヤを選ぶと良いでしょう。

車両指定のタイヤサイズの確認方法

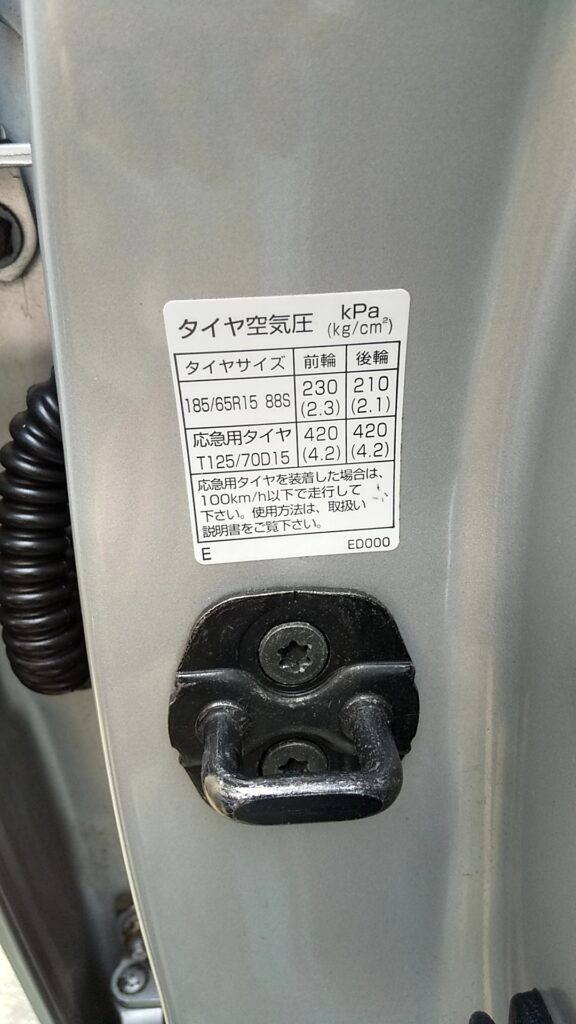

車両指定のタイヤサイズは、運転席側のドアの内側に記載されています。

指定空気圧と一緒に確認しておくと良いでしょう。

上記の写真ですと、「185/65R15 88S」と書かれています。

左から順に、以下の内容が書かれています。

- 185:タイヤの幅。今回は185mm。

- 65:扁平率。タイヤの長半径を100mmとした場合、短半径が65mmであることを意味します。

- R:タイヤの構造。Rはラジアルタイヤというタイヤです。

- 15:リム径(タイヤの内径)今回は15mm。

- 88:ロードインデックス(タイヤ1本あたりが適応できる最大負荷能力)

- S:走行に耐えられる速度。Sの場合180km/hまで耐えられます。(法定速度以下のタイヤはまずないと思って大丈夫です。)

タイヤサイズは交換する際に必ず確認する必要があります。

関連記事:SUVのタイヤが高いのはなぜ?普通のタイヤとの違いについても解説

タイヤサイズ変更の注意点

タイヤサイズを変更する際の注意点を下記で説明します。

ロードインデックスを確認する

ロードインデックスとは、荷重指数と訳される、タイヤが適応できる最大負荷能力のことです。

上記の数値だと「185/65R15 88S」の「88」がロードインデックスです。

元々のロードインデックスを下回るタイヤは過負荷となるため、このサイズを下回らないように注意しましょう。

タイヤに負荷がかかりすぎるとバーストを起こしてしまい、大事故につながる恐れもあります。

関連記事:タイヤバーストとは?起こった時の対策は?前兆や予防策もご紹介!

外径は変えない

タイヤの外径自体が変わると、タイヤ一回転あたりの走行距離が変わってしまいます。

結果として、スピードメーターに誤差が生じて速度超過の原因となってしまう恐れがあります。

あくまで変更するのはホイール部分であり、タイヤの外径そのものではないことに注意が必要です。

関連記事:法定速度は何km?制限速度との違いや違反した場合の罰則について解説

車体からはみ出さない

タイヤが車体からはみ出すと、車の幅も変わってきます。

運転のしやすさに内輪を傷つけるという原因になりかねません。

やり過ぎると、5ナンバーの規格などの決まり事から外れ、3ナンバーの規格になってしまうということも考えられます。

メーカーは決められた規格でなるべく大きくしようとしているケースも多いため、わずかな差でも変わってしまう可能性があるのです。

関連記事:3ナンバーと5ナンバーでは負担する税金が異なる?それぞれの違いについて解説

車体に影響を及ぼさないようにする

ざっくり言えば、車本体やフェンダー部にタイヤが干渉してはならないということです。

当たり前だと思っていても、冬にチェーンを使用するような際にも安全なように、バッファを持たせることが必要です。

関連記事:車のチェーンは必要?タイヤのチェーンの種類や選び方についても紹介

車検でのタイヤのチェックポイント

ここでは実際に車検でチェックされるタイヤに関連する項目を解説します。

タイヤの溝

タイヤの溝は1.6mm以下だと車検に通りません。いわゆる「スリップサイン」が見えたらアウトです。

実際には4mmで交換が推奨されております。

タイヤのサイズを変えたことにより摩耗が早くなるようであれば気をつけておきましょう。

関連記事:車検に通るタイヤの溝は何mm?スリップサインについても紹介

フェンダーからはみ出ている

タイヤがフェンダーからはみ出ていたら車検に通りません。

規定によりタイヤ中心から上部「前30°、後50°」の範囲は、タイヤハウス内に収まっていなければならないのです。

2017年の改定により、10mm未満であればフェンダーからのはみ出しOKとなったのは、「タイヤのラベル部分のみ」なので注意が必要です。

タイヤの外径

タイヤの外径の変化により、スピードメーターに誤差が生じます。

車検では時速40km/hで走行させて、実速度との誤差を計測します。

- 平成18年までの製造車:実速度30.9km/h〜44.4km/h

- 平成19年以降の製造車:実速度30.9km/h〜42.55km/h

上記の誤差範囲内に収まらなければ車検に通ることができません。

タイヤ以外の要因もありえますが、外径から計算はできるので気をつけるようにしましょう。

具体的には、車検での許容範囲はマイナス3%〜プラス2%ほどでしょう。

関連記事:レンタカーの傷 許容範囲は?修理費は保険でカバーできる?

結局メーカーのタイヤサイズ表が正

忘れてしまいそうな方は、リマインド、予約機能のあるカーメンテナンスアプリ「ドライブオン」がおすすめです。

車両の状態を登録するだけで、適切なタイミングでお知らせをしてくれ、そのまま予約が可能なのでうっかり忘れることもないでしょう。

この機会にぜひインストールしてみてはいかがでしょうか。