ユーザー車検費用はどれくらい?メリットや書類、手続きの流れを解説

車検が近づくと出費が心配になってきますよね。

今回は費用を安く抑えるために、「ユーザー車検」をご紹介します。

「ユーザー車検」はディーラーや整備工場に依頼せず自分で車検を通す方法です。

最低限の費用で車検を受けられるため、安さがメリットですが、点検や書類の準備など自分で行うべきことは多くなってしまいます。

必要な費用や書類、メリットや手順についてもあわせて解説しますので、ぜひご一考ください。

関連記事:ユーザー車検のやり方・流れを紹介!業者を介した場合と比較!

INDEX

ユーザー車検費用は安い

通常、車検には数万円のまとまったお金がかかりますが、業者に依頼せずに自分で車検を通す「ユーザー車検」は、費用が安いのが何よりの魅力です。

ユーザー車検でかかる費用は「法定費用」のみです。

法廷費用とは

- 検査手数料

- 自賠責保険料

- 自動車重量税

の3つのことです。

検査手数料

検査手数料は、運輸局で検査を受けるときにかかる手数料です。

費用は軽自動車 1,400円、小型自動車1,700円、普通自動車1,800円と、車の種別によって区分されています。

自賠責保険料

強制保険とも呼ばれる自賠責保険は、すべての車に加入が義務付けられています。

次の車検までの自賠責保険料を支払う必要があり、車検の更新は新車が3年、それ以降は2年ごとであるため、24ヵ月分をまとめて支払います。

自賠責保険料は車種によって違います。24ヵ月分で自家用車 20,010円、軽自動車 20,310円です。

注意したいのは、自賠責保険が切れていると車検の更新ができない点です。

場合によっては車検期間より1ヵ月長い25ヵ月で加入しておかなければならないこともあります。

関連記事:自賠責保険の期間は本当に車検と合わせた方が良いのか

自動車重量税

車両重量によって課せられる自動車重量税は、車検や新車登録の際に納税する義務があります。

1年毎にかかる税金ですが、車検時にまとめて支払っておくのが一般的です。

「車両重量」のほかに、「車種」や「新車時からの経過年数」「エコカー減税の対象か」などでも税額が変わります。

軽自動車は車両重量に関係なく3,300円/年で一定ですが、自家用乗用車は0.5t毎に4,100円/年と、税額は高めです。

- 電気自動車(EV)

- プラグインハイブリッド自動車(PHV、PHEV)

- 燃料電池自動車(FCV)

- 天然ガス自動車(2018年排出ガス規制適合)

- 2030年度基準60%以上達成したハイブリッド自動車を含むガソリン車・LPG車(2018年排出ガス規制50%低減)

上記に当たる車は、エコカー減税の施行に伴い、免税や減税の対象です。

種別がわからない場合は車検証の種別欄を確認しておきましょう。

関連記事:エコカー減税はいつまで適用される?対象となる車についても解説!

業者に頼んだとき、車検の高い安いを左右する費用

車検費用の高い、安いは車検基本費用が大きく関わっています。

車検基本費用とは、ディーラーや整備工場が整備や車検代行費用としてパッケージ化した料金のこと。

そのため店舗によって費用が異なり、価格差として現れるのです。

一般的にディーラーの車検基本費用は高い傾向がありますが、車検専門店やガソリンスタンド、カー用品店などの車検であれば車検基本費用を抑えることが可能です。

また、こうした車検基本費用に加えて整備費用が加わるためさらに費用がかさんでしまうのです。

こうした費用をかけず、できるだけ車検にかける費用を抑えたい場合は、やはり業者を通さずに自分で車検を通す「ユーザー車検」が適しています。

ユーザー車検費用のメリット

ユーザー車検のメリットは、その安さから「車検費用が節約できること」です。

そして、自分でやるべきことが多いため、「車に関する知識が増えること」です。

この2つのメリットについて詳しく解説します。

車検費用が節約できる

ディーラーや整備工場で車検を依頼すると、法定費用以外に車検基本費用がかかります。

車検基本費用には、点検や整備にかかる費用、代行手数料などが含まれています。

業者やディーラー、車の状態、走行距離によって大きく変わるので、あらかじめ調べておく必要があります。

一方、ユーザー車検でかかるのは法定費用のみであり、業者に依頼するよりも安いのが最大のメリットです。

費用を抑えたい人にとってユーザー車検は非常に有効な手段といえるでしょう。

関連記事:車検はどこが安い?業者別の相場や特徴、安く抑える方法を解説!

車や車検に関する知識が増える

ユーザー車検では点検や手続きを自分で行うため、車や車検に関する知識が増え、車に詳しくなります。

車の保険や税金のことなど、一般の方があまり詳しくない知識も身に付くでしょう。

また、自分の車のコンディションに何らかの変化があったときにも気付きやすくなるはずです。

関連記事:軽自動車の車検費用っていくらするの?車検の流れや注意点も紹介

ユーザー車検で必要な書類

車検に必要な書類は数多くあり、それを漏れなく揃える必要があります。

そこでユーザー車検で必要になる書類を以下で解説します。

用意できる書類は早めに準備しておきましょう。

自動車税納税証明書

自動車税納税証明書は、自動車税を納付していることを証明する書類です。

納付書右側に付いている半券に受領印が押されたものが有効です。

納税後に捨てずに置いておくべき書類ですが、万一紛失した場合は再発行を請求する必要があります。

最寄りの県税事務所や自動車税管理事務所の窓口か、郵送で請求をし、自動車のナンバーや車台番号、名義人の氏名と住所を伝える必要があります。

関連記事:軽自動車の納税証明書がなくなったらどうすればよい?再発行の手続きの流れと必要書類を紹介

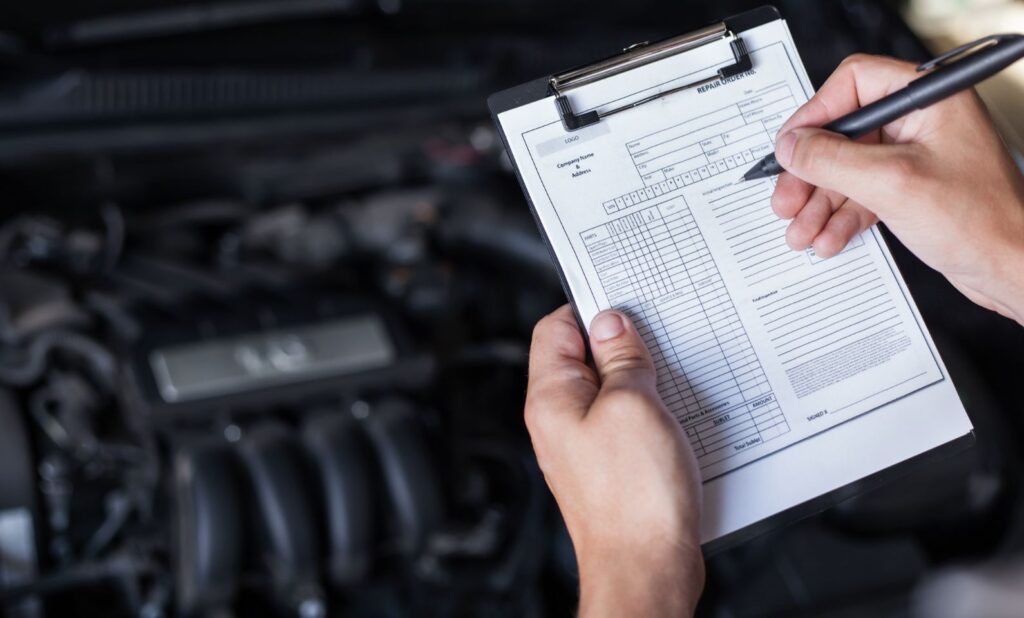

自動車検査票

自動車検査票は、法律で定められた安全基準を満たしているかどうかを記録する用紙です。

車検や新規登録、構造等変更検査の際に、検査項目ごとの合否を記録します。

すべての検査項目に合格印が押されたら、車検証が交付されます。

自動車検査票の用紙は、車検当日に運輸局の窓口で無料で配布してもらえます。

記入する項目は主に車検証に記載されている内容ですので、記入台にある書き方の見本を参考にして、間違えないよう記入しましょう。

定期点検整備記録簿

定期点検整備記録簿は、ディーラーや整備工場で車検を受ける場合は点検と記入の両方を整備士がやってくれますが、ユーザー車検ではどちらも自分自身で行う必要があります。

自分で点検を行った上で、24ヶ月点検整備記録簿を記入します。

24ヶ月点検整備記録簿は、車のメンテナンスノートに入っていますが、ない場合はインターネットからPDFファイルなどでダウンロードしたり、陸運支局の窓口で購入(350円程度)したりできます。

継続検査申請書

マークシートとも呼ばれる継続検査申請書は、運輸局のコンピュータで読み取られる用紙です。

車検の検査終了後に、継続検査申請書をコンピュータに入れると、記載内容を読み取って、合格していれば車検証が交付されます。

用紙はインターネットからダウンロードもできますが、用紙が特殊なため自宅のプリンターでは印刷ができません。

車検当日に運輸局の窓口で購入(30円)するのがおすすめです。

関連記事:車検に必要な書類や準備物を紹介!車検を受ける際の注意点も解説

ユーザー車検の手順

ユーザー車検はどのような手順で行うのか確認しておきましょう。

車検にスムーズに進めて合格判定をもらうには、段取りをきちんと把握し、どのタイミングで何をするのかを理解しておくことが大切です。

ユーザー車検の流れは次のとおりです。

- インターネットで車検の予約を入れる

- 書類の提出と受付書類の記入

- 税金・手数料の支払いと自賠責加入

- 車検

- 合格ステッカー(車検証票)の交付

各項目を順に見ていきましょう。

インターネットで車検の予約を入れる

ユーザー車検を受けるにはまず、予約を取る必要があります。

軽自動車は軽自動車検査協会のサイト、普通自動車は管轄の陸運局のサイトから予約ができます。

予約は車検を受ける2週間前から可能です。

予約をしたら、当日までに必要な書類を揃えておきましょう。

書類の提出と受付書類の記入

予約した日時に検査場に車を持ち込み、窓口で自動車重量税納付書、自動車検査票、継続審査申請書を受け取って必要事項を記入します。

自賠責保険の手続きも行い、持参した書類と一緒に窓口へ提出します。

税金・手数料の支払いと自賠責加入

自動車重量税と検査手数料を支払います。

印紙や証紙を購入して書類に貼り付けて納税します。

自賠責保険料は別の窓口で支払います。

車検

書類の提出や支払いが終わったら、いよいよ車検です。

車に乗って検査コースへ行き、自分の順番を待ち、決められた検査を受けます。

ウィンカーやライト、ワイパーなどの外回り検査から、タイヤやホイールなどの足回り検査、ブレーキやスピードメーター、ヘッドライト、サイドスリップの検査を行います。

ガソリン車の場合は、排気ガスの検査と下回りの検査も行って、マフラーの状態やエンジンオイルの漏れなどを確認します。

関連記事:車のメンテナンス方法とは?長く使うための基本項目一覧

合格ステッカー(車検証票)の交付

すべての検査を終えたら判定を待ちます。

合格して、新しい合格ステッカーが交付されたら車検は完了です。

不合格だった場合は再度検査が必要です。

申請1回につき3回まで受けられます。

車種ごとに車検費用の相場について

自分で車検を通すのもいろいろと作業が多くて大変です。

では、実際に車検を業者に頼んだとしてどれくらいの費用がかかるのでしょうか。

車検にかかる費用は排気量や重量によって税金が異なる他、車種によっても費用の相場が異なります。

まずは普通車と軽自動車の大まかな平均相場を確認しましょう。

軽自動車の場合

一般的な軽自動車の場合、車検にかかる基本的な費用は5万円前後から10万円前後です。

内訳は法定費用の平均が3万前後となります。

軽自動車の自賠責保険が2万5千円前後、重量税が2500円から8200円程度です。

また車検費用の大きな差となる車検基本料金はディーラーの場合、車検費用は4万前後が相場です。

ディーラーは少し高めですが、車検専門店やガソリンスタンドでは1万6千円から2万円前後が平均相場となります。

こうした法定費用や整備費用に加え、オイル交換や部品交換などで、整備費用が1万から2万前後かかることが多くなっています。

問題がなければ10万前後が軽自動車の車検にかかる費用と考えておきましょう。

普通車の場合

普通車の場合、軽自動車と異なり排気量の幅が非常に大きくなります。

そのため車検にかかる費用は車種や排気量によって差が大きく、平均相場も5万から20万前後です。

これは車体重量が軽いコンパクトな普通車であれば法定費用が4万5千円前後で収まる一方、2トンを超える大型の自動車であれば6万前後と非常に高額になることが関係しています。

また、車検基本費用もディーラーでは10万前後かかるケースがある一方、カー用品店や車検専門店では2万前後で収まってしまうことも少なくありません。

普通車の車検は車の価格帯や排気量、状態や依頼先によって大きく異なるといえるでしょう。

車種やモデルによって費用が異なる理由は?

車検の基本的な平均相場は決まっていますが、細かな費用は車種やモデルごとによって異なります。

車種だけでなくモデルによって車検費用が異なるケースがある理由は、重量税や車両形状によって税金が異なるためです。

例えば、業務用途に使われることが多いトヨタのハイエースは、貨物登録のモデルと乗用車登録のモデルがあります。

貨物登録のモデルの場合、貨物扱いの自賠責保険や重量税となるため車検費用が安くなりますが、乗用車登録のモデルは乗用車扱いの自賠責保険や重量税が必要です。そのため年間ベースにすると1万程度の差が発生します。

例にあげたハイエースは少し特殊といえますが、排気量がいくつか設定されている車では、同じ車種であっても重量税や自賠責保険が異なる場合があります。

車検を受けるお店によっても車検費用は変わる

当然、車種だけでなく車検を依頼する先によっても車検費用は大きく異なります。

依頼先によって費用の傾向を確認しましょう。

ディーラーは高額だが安心

車検を依頼できる先の中でもディーラーは車検費用が高額になる傾向があります。

これはディーラーがメーカーの販売店であるためです。

ディーラーでは信頼を守るため、メーカーのマニュアルや基準に沿った整備が行われています。

また、こうした丁寧な整備に加え、ディーラーは代車の手配や車検と同時に交換時期が近づいた部品の交換提案があるなど細やかなサービスが充実しているのも特長です。

ユーザーごとに整備記録を保管し、最適な整備の提供を目指すことから、基本整備費用が高く、結果として車検代が高くなる傾向があります。

整備工場は工場ごとに異なる

自動車の整備を行う整備工場では工場ごとに車検費用が大きく異なります。

例えば、車検整備を強みとしている工場の場合、非常に安価かつスピーディーに車検を済ませることが可能です。

一方、地域密着の昔からある工場の場合、車検費用はディーラーに近い金額であることもあります。

しかし、担当者と相談をしながら車検やメンテナンスをすすめることができるのは価格以上の大きなメリットです。

この様に工場によって価格差があるため、一概な平均相場は無いといえるでしょう。

しかし、カー用品店や車検専門店より高いものの、ディーラーよりは安い店舗が多い傾向があります。

カー用品店や車検専門店はリーズナブル

カー用品店や車検専門店はリーズナブルな車検を売りとしています。

そのため価格もはっきりとしており、平均相場は1万6千円前後から3万円前後と非常に安価です。

こうした安価な車検が可能な理由は、車検に特化することで人件費や整備施設を抑えていることがあげられます。

また、車検に特化しているため車検が工場内で完結できる指定工場として、運輸支局から認証を受けているケースがあります。

こうした依頼先ではリーズナブルでありながら短時間で車検を済ませることが可能です。

しかし、車検に特化した設備しかないため万が一、重整備が必要な場合は断られてしまうことがあります。

また、提携する整備工場での整備となるため高額な費用がかかる場合も少なくありません。

車検費用が高くなるケースとは?

車検費用が高額になるのはいくつかの原因があります。

今回は車検費用が思ったより高かった場合、何が起こっているのかを解説します。

追加整備が必要となったケース

車検の費用が高くなったケースとして、車検中に追加整備が必要と発覚したケースが挙げられます。

特に車体の下回りやエンジン下部は車検で確認される項目でありながら、リフトに載せないと判断しにくい部分です。そのため車検中にトラブルが発覚し、追加整備が必要になり、結果として車検費用が高額になる場合があります。

また、依頼先によっては整備のための設備がなく、整備工場などに車を移動させる手間が加わることがあります。この時にレッカー費用などがかかった場合、費用が加算されていくことも少なくありません。

こうした思わぬ不備が発生すると車検費用が高額になるといえるでしょう。

古い車で重量税がアップするケース

追加整備が無いにも関わらず車検費用が上がったのであれば、年数が経過し自動車重量税が重税扱いになったケースや、エコカー減税の対象から外れた可能性があります。

エコカー減税は環境性能の良い車に対して行われる減税で、国が定める基準にどの程度達しているかで自動車重量税が割り引かれる制度です。

この制度は2009年から始まった制度ですが、数年ごとに税制改正が行われエコカーの基準となる数値は変化しています。

そのため、前回の車検時にはエコカーとして減税対象であったものの、今回の車検では対象から外れるといったケースが少なくありません。

もし整備費用がかかっていないにも関わらず、思ったより高額な見積もりとなった場合、減税がされていない可能性があります。

まとめ

ユーザー車検を受けるにあたって、点検や書類の作成など自分でやるべきことは多いです。

しかし、費用を安くできるというメリットは非常に魅力的です。

業者に頼んだ方が楽かもしれませんが、その分費用がかさんでしまいます。

費用か手間を取るか、個人によって異なるでしょう。

車検費用を節約したい方は、ぜひユーザー車検に挑戦してみてはいかかでしょうか